Tulio Ramírez. 23/1/25, 8:16 ¿Qué hacer? – PolítiKa UCAB

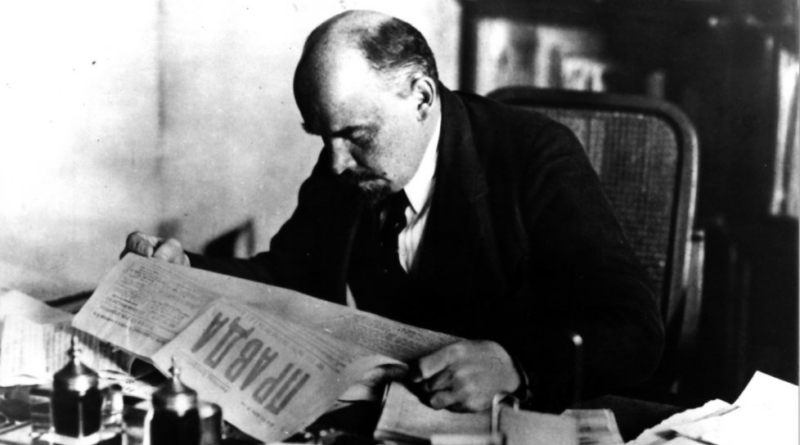

La pregunta no es retórica, mucho menos en el contexto que actualmente vive el país. Originalmente, Lenin la utilizó como título de un manifiesto, a propósito de la polémica entre los sectores opositores al régimen zarista de la Rusia de finales del siglo XIX y principios del Siglo XX.

El enorme país asiático se encontraba en un periodo de profundas transformaciones sociales y económicas, marcado por la

industrialización incipiente, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de una clase obrera cada vez más consciente.

Las precarias condiciones de vida de esa incipiente clase obrera, los bajos sueldos y las extenuantes jornadas de trabajo, generaron un descontento creciente en ese sector, que se tradujo en jornadas de luchas por mejoras laborales que fueron fuertemente reprimidas por el régimen zarista. Dentro del movimiento socialista ruso existía un intenso debate sobre

la estrategia a seguir para lograr derrocar al Zar e imponer un cambio revolucionario. Por una parte se encontraban los economicistas, quienes sostenían que la revolución surgiría espontáneamente a partir de las luchas económicas de la clase obrera, sin necesidad de una organización revolucionaria consciente que los dirigiese.

Lenin, por su parte, defendía la necesidad de un partido revolucionario centralizado y disciplinado, capaz de dirigir la lucha de

la clase obrera y llevar a cabo la revolución socialista. Argumentaba que el movimiento obrero no podía llegar a tomar el poder dado que se encontraba fragmentado, desorganizado y sin clara conciencia de su papel como agente transformador de la sociedad.

En este contexto histórico y político sumamente complejo es que Lenin escribe uno de sus libros más leídos, a saber, ¿Qué hacer? Esta obra se inscribe en este debate interno y busca responder a la pregunta fundamental: ¿qué debe hacer el movimiento revolucionario para alcanzar el poder? Lenin argumenta a favor de la necesidad de un partido revolucionario profesional, con una estructura centralizada y una clara conciencia de clase.

Aunque el contexto político venezolano es sustancialmente distinto, la pregunta que debería estar carcomiendo a toda la oposición política es la misma que titula el libro con el que Lenin impulsa la tesis de la organización de las masas a través de una dirigencia que evite la dispersión y, sobre todo, el escepticismo y el desánimo por las derrotas sufridas.

No será tarea fácil para una dirigencia opositora que pareciera tener visiones diametralmente opuestas sobre la manera de cómo llevar adelante la lucha política en estas nuevas circunstancias. Los eventos sucedidos durante las elecciones nacionales del 28J de 2024 y la posterior juramentación presidencial del 10 de enero de 2025, en vez de servir de excusa para unificar esfuerzos en torno a una ruta común, lo que han hecho es ensanchar más las diferencias.

Con el riesgo de simplificar en extremo el mapa político venezolano, se podrían identificar dos tendencias principales. La primera representada por el sector liderado por María Corina Machado y la llamada Plataforma Unitaria, que mantiene la tesis del no reconocimiento hasta tanto el Consejo Nacional Electoral publique los resultados electorales con la subsiguiente auditoría independiente, y por la otra, la representada por el sector que ha reconocido tales resultados, aun sin el cumplimiento de las normas electorales establecidas en la ley.

A contrapelo de las circunstancias que originaron la pregunta de Lenin, pareciera que ambos sectores tienen clara su propia respuesta y estrategia, por lo que existe poca probabilidad, por lo menos en lo inmediato, de que se concilie entre ambos una estrategia común.

Mientras tanto, aguas abajo, hay una inmensa mayoría que se plantea esa pregunta leninista, pero por razones que van más allá de lo político, aunque sin excluirlo. El venezolano se pregunta qué hacer ante el desconocimiento de sus derechos políticos, la feroz persecución en contra de ciudadanos pacíficos por el solo hecho de expresar y comunicar su descontento, la ausencia de garantías procesales, la devaluación acelerada del bolívar frente al dólar, la persistencia de salarios bajos, el silencio ante las peticiones de aumentos, el fantasma de la inflación que vuelve a aparecer en el ambiente, la posibilidad de nuevas y más duras sanciones internacionales y la huida de capitales con su efecto en el aumento del desempleo. Todas estas razones y quizás otras más, han vuelto a colocar en la mente del venezolano la opción de migrar hacia nuevos horizontes.

Es de hacer notar que la ola migratoria había bajado significativamente durante los meses previos a las elecciones presidenciales. Las expectativas de cambio en la conducción del país habían hecho que, inclusive, muchos compatriotas regresaran al país, pero ante las nuevas circunstancias y la incertidumbre reinante, se prevé para los próximos meses, un importante incremento del número de migrantes.

Los medios de comunicación ubicados en las regiones fronterizas han reportado que desde los primeros días de diciembre de 2024, se ha verificado la salida de venezolanos en un número inusual. Una de las consecuencias de este éxodo es el impacto directo que recaerá sobre

la economía de los países vecinos, amén de lo que socialmente representa dar cabida a grupos de personas que ingresan a través de procesos migratorios no planificados. Una pregunta que se hizo políticamente famosa, gracias a la diatriba

sobre cómo conducir el cambio revolucionario en la Rusia zarista, hoy se la están haciendo una buena cantidad de venezolanos ante la incertidumbre sobre el futuro del país.